Spectrohéliographie

Le club a entrepris la construction d'un spectrohéliographe de type Sol'Ex conçu par Christian Buil.

Il s'agit d'un instrument se plaçant au foyer d'une lunette et délivrant des images monochromatiques du Soleil dans la région de la photosphère et de la chromosphère.

Principe de fonctionnement

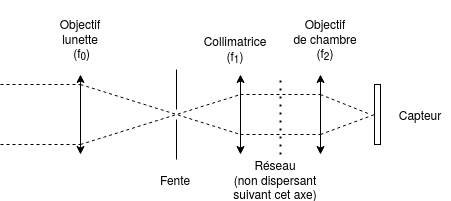

L'instrument est basé sur un spectrographe de conception classique utilisant un réseau de diffraction en réflexion. Dans tout spectrographe il y a un compromis à faire entre la quantité de lumière et la résolution, c'est à dire la capacité à discerner deux longueurs d'onde très proches. Comme le flux solaire est abondant, on peut déplacer le compromis vers de plus hautes résolutions pour espérer capter des détails fins dans le spectre solaire. En effet la capacité à isoler de petites plages de longueur d'onde dans le spectre est la clé pour augmenter le contraste et donc révéler des structures à la surface du Soleil.

La densité importante du réseau (2400 traits/mm), exploité avec un fort angle d'incidence (environ 70 degrés dans le rouge), et combiné à une fente étroite de 10 µm confère un pouvoir de résolution théorique important, de l'ordre de 40000 dans le rouge. Evidemment cette résolution théorique ne pourra être approchée qu'avec un instrument parfaitement construit, collimaté, et mis au point.

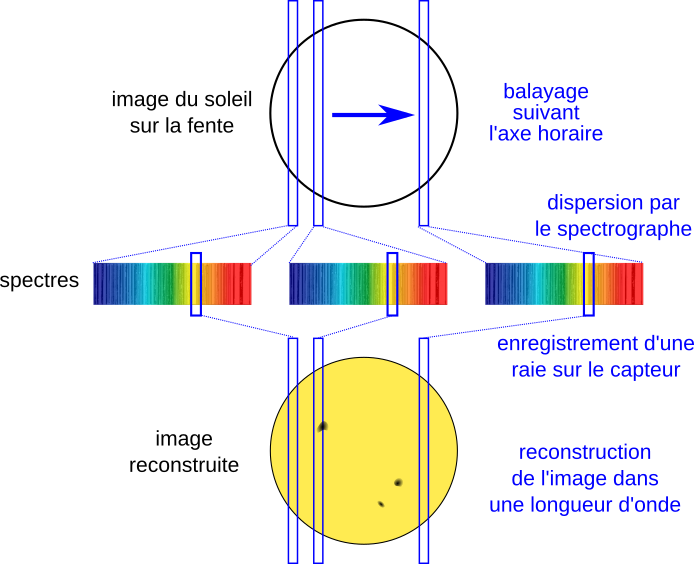

Un spectrographe produisant un spectre qui est une image de sa fente dispersée en longueur d'onde perpendiculairement à celle-ci, si on met le spectrographe au foyer d'une lunette pointée vers le Soleil, la fente va échantillonner une tranche du Soleil dont la largeur est proportionnelle à la largeur de la fente et inversement proportionnelle à la distance focale du télescope. A la sortie du spectrographe, c'est à dire sur le capteur placé au foyer de l'optique de chambre va se former l'image de la tranche du Soleil échantillonnée par la fente. En choisissant d'observer sur une longueur d'onde, il devient possible en faisant bouger la fente perpendiculairement à son grand axe de balayer la surface et la proche atmosphère du Soleil. En juxtaposant ces tranches d'images monochromatiques, on reconstitue alors l'image entière du Soleil dans une longueur d'onde donnée.

Choix du matériel

Le télescope choisi pour l'utilisation du spectrohéliographe est une lunette de 400 mm de focale et diaphragmée à 50 mm d'ouverture, soit un rapport d'ouverture F/D = 8. Ceci doit être mis en rapport avec l'ouverture du spectrographe. Dans le rouge, l'angle d'incidence étant de 70 degrés et le réseau étant large de 25,4 mm, l'ouverture effective est de 7,8 mm, soit un rapport d'ouverture 80/7,8 = 10. Cela signifie que le faisceau de la lunette est plus ouvert que celui du spectrographe, entraînant une perte de lumière, ce qui n'est toutefois pas du tout pénalisant, car le flux solaire est abondant (notons toutefois qu'une telle configuration ne serait pas du tout adapté à la spectrographie de sources faiblement lumineuses comme les étoiles).

D'autre part la fente faisant 4,5 mm de haut, il faut donc disposer d'un instrument de longueur focale inférieure à :

pour pouvoir observer le Soleil en entier (son diamètre apparent maximum étant θs = 0,53 degrés).

La largeur de la tranche de Soleil échantillonnée par la fente correspond à la largeur de la fente projetée sur le ciel, c'est à dire le rapport entre la largeur de la fente (10 µm) et la distance focale de la lunette (400 mm) :

ceci représente environ 1/360ème du diamètre apparent du Soleil.

Les caractéristiques de dispersion et d'étendue spectrale de l'instrument complet formé de la lunette, du spectrohéliographe et de la caméra sont présentés sur le tableau suivant pour différentes valeurs de la longueur d'onde :

| Longueur d'onde [A] | Angle d'incidence [deg] | Dispersion [A/point] | Etendue [A] |

|---|---|---|---|

| 4000 | 47 | 0,078 | 286 |

| 5000 | 55 | 0,074 | 272 |

| 6563 | 72 | 0,063 | 230 |

Technique d'observation

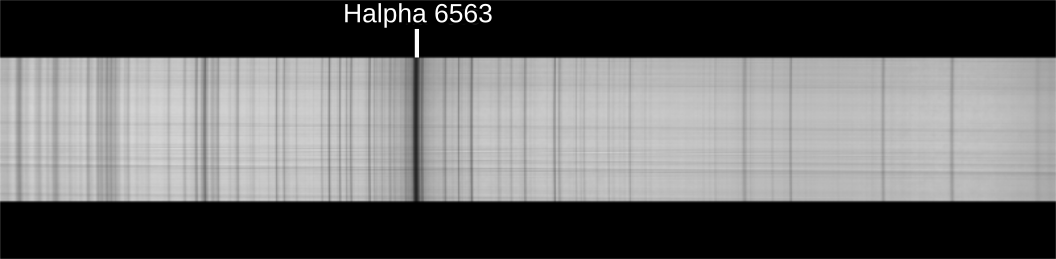

Le spectre du Soleil étant un spectre de raies d'absorption dû à la présence de la chromosphère qui absorbe la lumière issue de la photosphère à certaines longueurs d'onde, il est intéressant de choisir comme longueur d'onde d'observation celle d'une des raies les plus importantes dites raies de Fraunhofer, qui révèlent les détails de la structure de la chromosphère. La raie la plus utilisée est la raie notée Hα de l'hydrogène à la longueur d'onde 656,3 nm. Le choix de la longueur d'onde se fait au moyen d'une molette qui oriente le réseau de diffraction par rapport à l'axe optique d'entrée du spectrographe, et par suite fait varier simultanément l'angle d'incidence et l'angle de diffraction. Ces deux angles sont reliés entre eux par l'angle total de 34 degrés déterminé par construction du boîtier.

Le balayage de la surface du Soleil et de son atmosphère proche se faisant suivant l'axe horaire d'une monture équatoriale, le spectrographe doit être orienté de sorte à ce que la fente soit perpendiculaire au mouvement de balayage, ce qui revient à aligner la fente sur l'axe du pôle nord céleste. Afin d'obtenir une image à la bonne échelle du Soleil, il faut adapter la vitesse d'acquisition à la vitesse de balayage de sorte à avoir le même échantillonnage spatial du Soleil suivant les deux axes : l'axe de dispersion du spectrographe (correspondant à la direction du mouvement de balayage) et le grand axe de la fente suivant lequel se forme l'image d'une tranche du Soleil.

Suivant le grand axe de la fente, la dimension du Soleil dans le plan du capteur est déterminé par la focale du système composé de la lunette et des deux optiques du spectrohéliographe :

avec f0 = 400 mm la focale de la lunette, f1 = 80 mm la focale de l'optique collimatrice du spectrographe, f2 = 125 mm la focale de l'objectif de chambre.

Une tranche du Soleil le long de la fente est donc échantillonnée par

pixels, avec p = 2,4 µm la taille d'un photosite du capteur. Si l'on veut échantillonner le Soleil avec le même nombre de points, il faut vérifier la condition :

avec F la vitesse d'acquisition en nombre d'images par seconde (framerate), vscan le facteur de vitesse de balayage relatif à la vitesse apparente de rotation du Soleil, dépendant de sa déclinaison δ au moment de l'observation

Finalement en combinant les deux relations [Eq.1] et [Eq. 2], la vitesse d'acquisition minimale à laquelle la caméra doit travailler est donnée par :

ce qui, compte tenu des caractéristiques de l'instrument et de ses périphériques, donne une valeur minimale de 19 image/s à déclinaison nulle et vitesse solaire naturelle (vscan = 1).

Il s'agit bien d'une valeur minimale. Si la vitesse est inférieure à cette valeur, il est impossible de reconstruire le disque du Soleil. En revanche avec une vitesse supérieure à cette valeur, on obtiendra davantage d'échantillons qu'il sera possible de combiner par interpolation, sans perte de résolution d'ensemble, celle-ci restant déterminée par l'échantillonnage dûe à l'instrument complet (lunette + spectrographe + capteur) le long du grand axe de la fente.

Fabrication

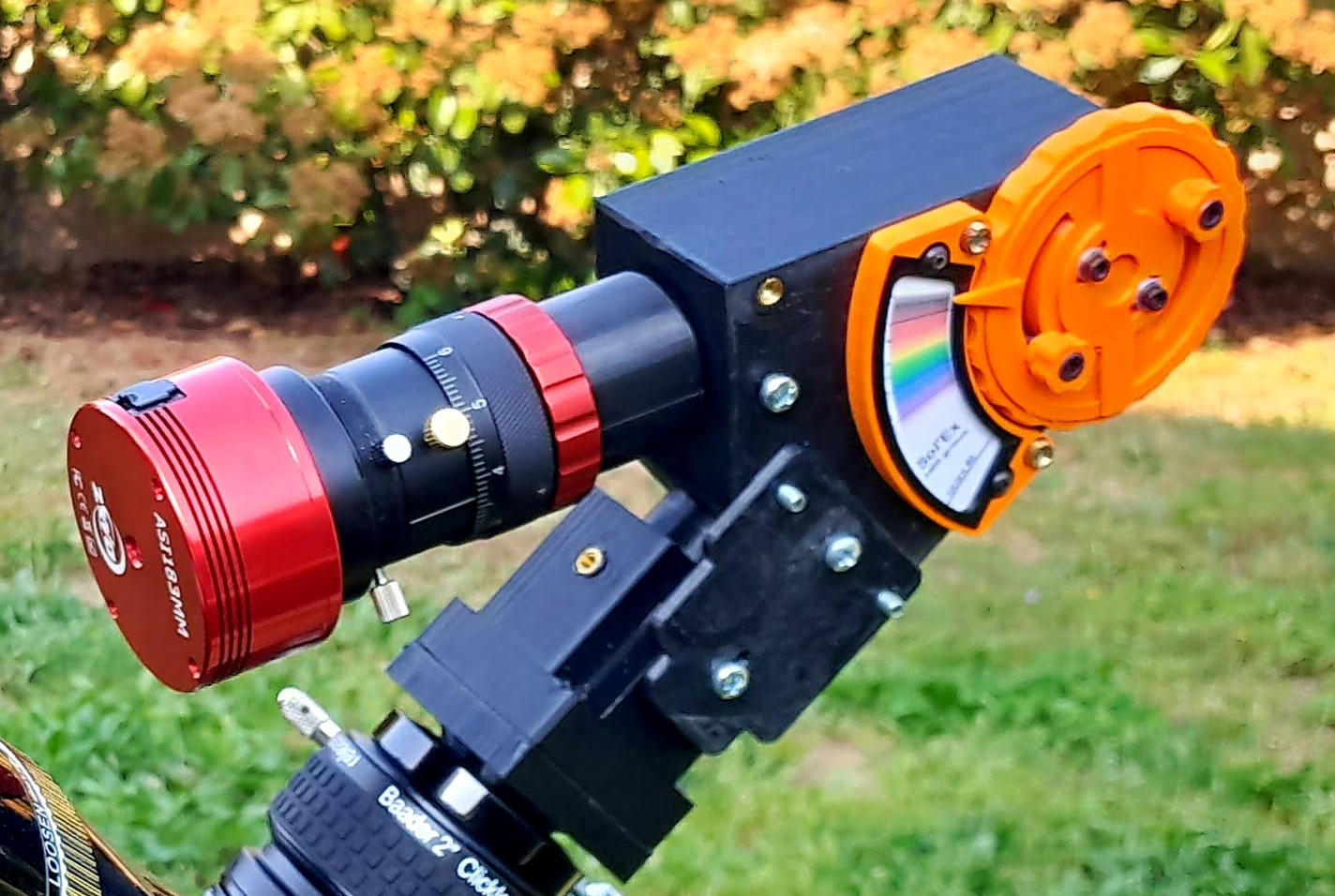

Le boîtier du Sol'Ex a été obtenu par impression 3D, d'après les plans CAO définis par Christian Buil. Seule l'interface mécanique d'entrée du Sol'Ex avec le porte-oculaire de la lunette a été modifiée pour plus de robustesse, puisqu'elle supporte tout le poids de l'instrument auquel s'ajoute celui de la caméra. L'impression a été effectuée par le Fablab de Roannais Agglomération que nous remercions pour son aide précieuse et son expertise en matière de fabrication additive. La matière utilisée est du polytéréphtalate d'éthylène (PETG).

Les grandes dates du projet sont :

- Décembre 2022: préparation des plans, commande du kit optique, du focuser et de la visserie, visite du Fablab;

- De Janvier à Avril 2023 : impression des 14 pièces;

- Mai 2023 : montage mécanique, retouche du vernier;

- Juin 2023 : montage optique, collimation, mise au point de construction et sur table, premiers essais en spectrographie;

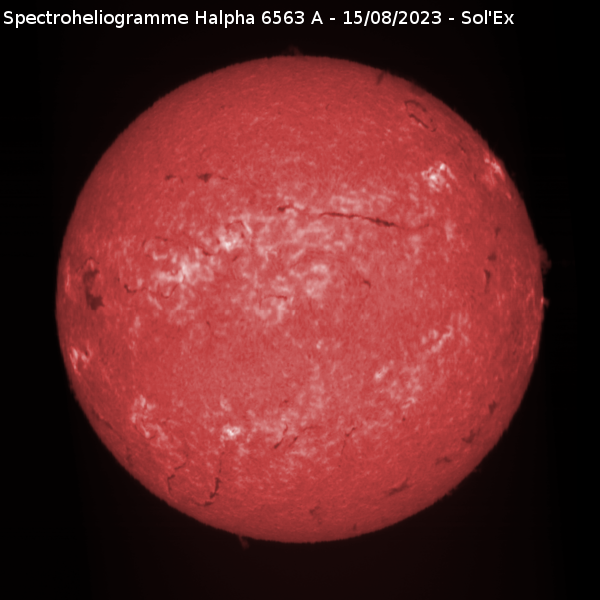

- Août 2023 : première lumière en spectrohéliographie (imagerie).

Participants du projet : Antoine, Eric, Lucien, Vincent.

L'instrument complet mis en oeuvre par le club se compose de :

- Spectrohéliographe Sol'Ex avec kit optique Shelyak Instruments

- Mise au point hélicoïdale ZWO au coulant 31,75 mm pour l'optique de chambre

- Lunette achromatique Kepler, focale 400 mm, ouverture 80 mm

- Filtre Hoya ProND 16, densité optique 1.2, diamètre 82 mm

- Camera ZWO ASI 183 MM, capteur 13,2 x 8,8 mm, pitch 2,4 µm

- Monture Orion Atlas EQ-G

- Logiciels : acquisition ASICAP, traitement INTI

Observations

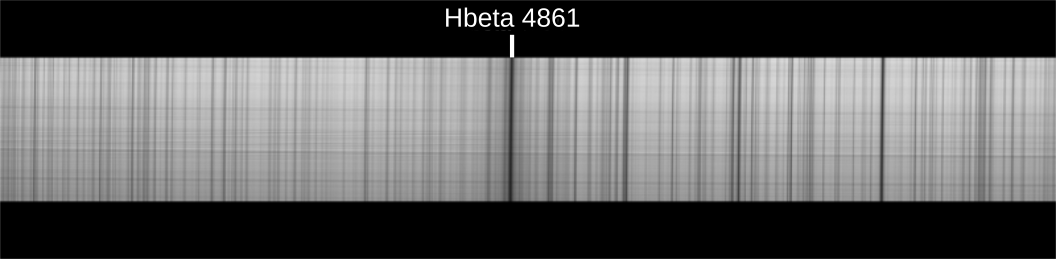

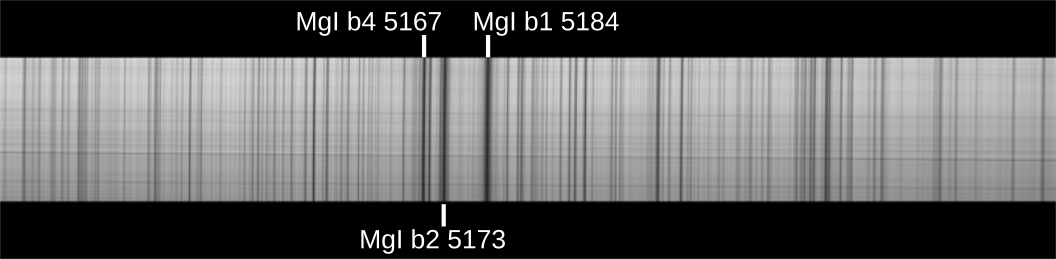

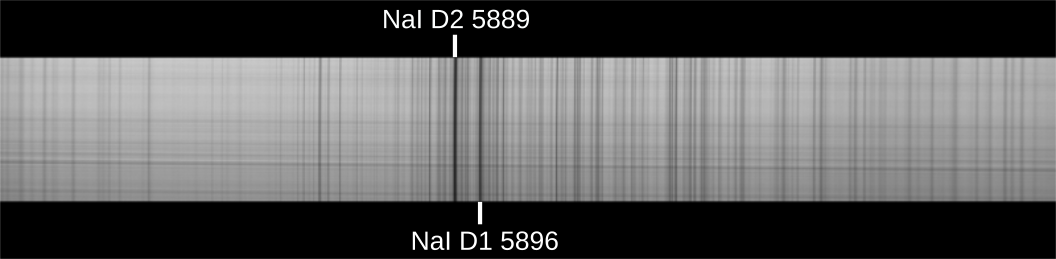

Les premières observations réalisées sont des acquisitions de parties intéressantes du spectre solaire, à titre d'essai. Il s'agit de spectres centrés sur les principales raies de Fraunhofer. Ces acquisitions permettent de vérifier les réglages du Sol'Ex, en particulier les mises au point sur la finesse des raies obtenues.Hydrogène β

Triplet du magnésium

Doublet du sodium

Hydrogène α

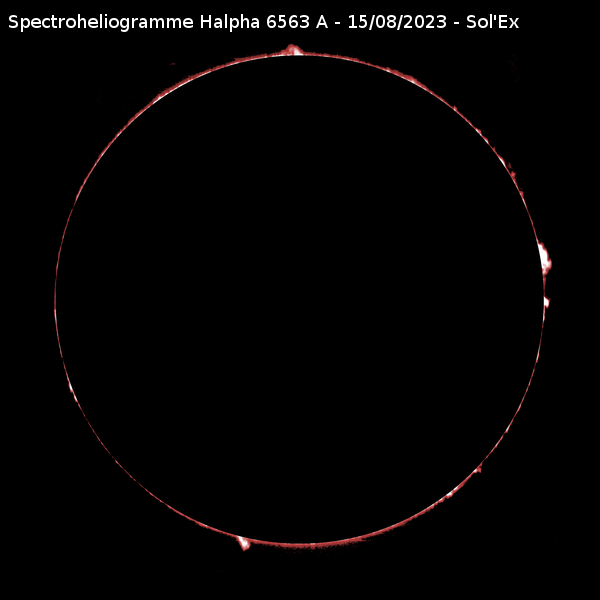

Le soleil est ensuite imagé dans deux raies, Hα et Sodium D1. La raie Hα révèle le détail dans la chromosphère, en particulier les filaments et les régions actives.

A partir de la même image, il est possible de régler les niveaux de sortie pour rendre apparent les protubérances sur le limbe. Le disque solaire, qui se trouve dans ce cas saturé par suite de l'abaissement du niveau de sortie maximum, est masqué par un disque noir simulant une vue coronographique.

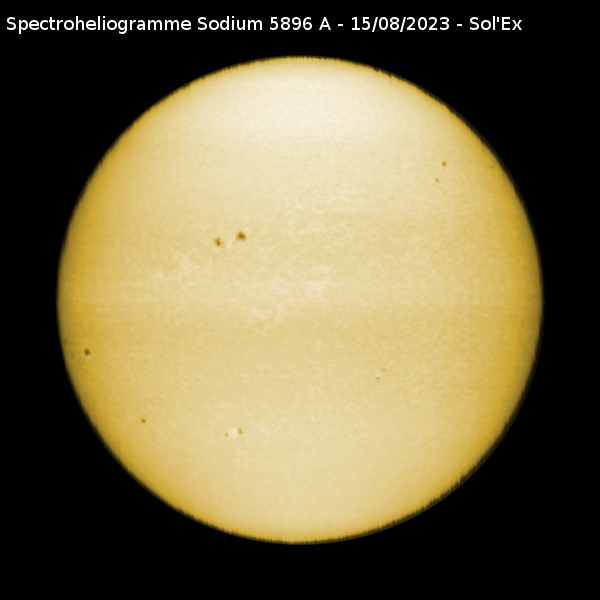

La raie Sodium D1 montre quant à elle les même stuctures que celles visibles en lumière blanche (ou en continuum), c'est à dire principalement les groupes de taches.

Published on